Page 87 - 《中山大学学报(社会科学版)》2021年第3期

P. 87

全球华语语法研究:以“扎根”为例

通过“红色历史文献库”检索,从左翼进步刊物、新文化运动刊物当中,只找到以下两例,没有带宾

语,后面也没有接上介词。

(21)人类种种重大的欺瞒掩饰,可就于此茁芽扎根了。(《京报副刊》1925年第162号)

(22)我们知道我们眼前的朵扎根很深的天然事实。(《语丝》1926年第107期)

从“中国近代报刊”检索,在1920至1949年的《大公报》中,找到“扎根”直接带宾语的用例,最早见于

1946年,如(23)。至于后接介词,找到“在”的用例,如(24),却没有发现“于”。

(23)该建筑物虽扎根国土之中。(《大公报(天津版)》1946年4月12日)

(24)假设赫里欧和达拉第的党深深地扎根在小资产阶级中。(《大公报(天津版)》1936年8月28日)

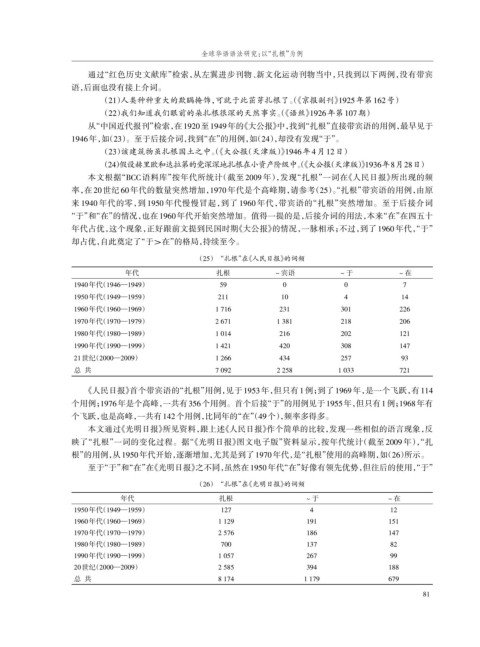

本文根据“BCC 语料库”按年代所统计(截至 2009 年),发现“扎根”一词在《人民日报》所出现的频

率,在 20 世纪 60 年代的数量突然增加,1970 年代是个高峰期,请参考(25)。“扎根”带宾语的用例,由原

来 1940 年代的零,到 1950 年代慢慢冒起,到了 1960 年代,带宾语的“扎根”突然增加。至于后接介词

“于”和“在”的情况,也在 1960年代开始突然增加。值得一提的是,后接介词的用法,本来“在”在四五十

年代占优,这个现象,正好跟前文提到民国时期《大公报》的情况,一脉相承;不过,到了 1960 年代,“于”

却占优,自此奠定了“于>在”的格局,持续至今。

(25) “扎根”在《人民日报》的词频

年代 扎根 ~宾语 ~于 ~在

1940年代(1946—1949) 59 0 0 7

1950年代(1949—1959) 211 10 4 14

1960年代(1960—1969) 1 716 231 301 226

1970年代(1970—1979) 2 671 1 381 218 206

1980年代(1980—1989) 1 014 216 202 121

1990年代(1990—1999) 1 421 420 308 147

21世纪(2000—2009) 1 266 434 257 93

总 共 7 092 2 258 1 033 721

《人民日报》首个带宾语的“扎根”用例,见于 1953 年,但只有 1 例;到了 1969 年,是一个飞跃,有 114

个用例;1976年是个高峰,一共有356个用例。首个后接“于”的用例见于1955年,但只有1例;1968年有

个飞跃,也是高峰,一共有142个用例,比同年的“在”(49个),频率多得多。

本文通过《光明日报》所见资料,跟上述《人民日报》作个简单的比较,发现一些相似的语言现象,反

映了“扎根”一词的变化过程。据“《光明日报》图文电子版”资料显示,按年代统计(截至 2009 年),“扎

根”的用例,从1950年代开始,逐渐增加,尤其是到了1970年代,是“扎根”使用的高峰期,如(26)所示。

至于“于”和“在”在《光明日报》之不同,虽然在 1950年代“在”好像有领先优势,但往后的使用,“于”

(26) “扎根”在《光明日报》的词频

年代 扎根 ~于 ~在

1950年代(1949—1959) 127 4 12

1960年代(1960—1969) 1 129 191 151

1970年代(1970—1979) 2 576 186 147

1980年代(1980—1989) 700 137 82

1990年代(1990—1999) 1 057 267 99

20世纪(2000—2009) 2 585 394 188

总 共 8 174 1 179 679

81