Page 188 - 《中山大学学报(社会科学版)》2021年第3期

P. 188

中山大学学报(社会科学版) 2021 年第 3 期

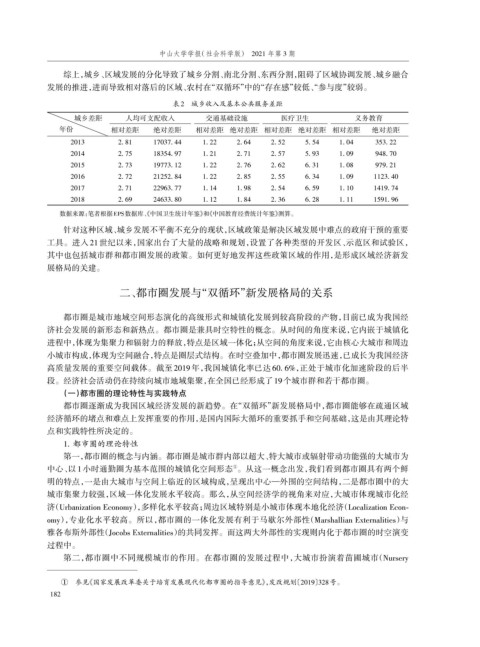

综上,城乡、区域发展的分化导致了城乡分割、南北分割、东西分割,阻碍了区域协调发展、城乡融合

发展的推进,进而导致相对落后的区域、农村在“双循环”中的“存在感”较低、“参与度”较弱。

表2 城乡收入及基本公共服务差距

城乡差距 人均可支配收入 交通基础设施 医疗卫生 义务教育

年份 相对差距 绝对差距 相对差距 绝对差距 相对差距 绝对差距 相对差距 绝对差距

2013 2. 81 17037. 44 1. 22 2. 64 2. 52 5. 54 1. 04 353. 22

2014 2. 75 18354. 97 1. 21 2. 71 2. 57 5. 93 1. 09 948. 70

2015 2. 73 19773. 12 1. 22 2. 76 2. 62 6. 31 1. 08 979. 21

2016 2. 72 21252. 84 1. 22 2. 85 2. 55 6. 34 1. 09 1123. 40

2017 2. 71 22963. 77 1. 14 1. 98 2. 54 6. 59 1. 10 1419. 74

2018 2. 69 24633. 80 1. 12 1. 84 2. 36 6. 28 1. 11 1591. 96

数据来源:笔者根据EPS数据库、《中国卫生统计年鉴》和《中国教育经费统计年鉴》测算。

针对这种区域、城乡发展不平衡不充分的现状,区域政策是解决区域发展中难点的政府干预的重要

工具。进入 21 世纪以来,国家出台了大量的战略和规划,设置了各种类型的开发区、示范区和试验区,

其中也包括城市群和都市圈发展的政策。如何更好地发挥这些政策区域的作用,是形成区域经济新发

展格局的关建。

二、都市圈发展与“双循环”新发展格局的关系

都市圈是城市地域空间形态演化的高级形式和城镇化发展到较高阶段的产物,目前已成为我国经

济社会发展的新形态和新热点。都市圈是兼具时空特性的概念。从时间的角度来说,它内嵌于城镇化

进程中,体现为集聚力和辐射力的释放,特点是区域一体化;从空间的角度来说,它由核心大城市和周边

小城市构成,体现为空间融合,特点是圈层式结构。在时空叠加中,都市圈发展迅速,已成长为我国经济

高质量发展的重要空间载体。截至 2019 年,我国城镇化率已达 60. 6%,正处于城市化加速阶段的后半

段。经济社会活动仍在持续向城市地域集聚,在全国已经形成了19个城市群和若干都市圈。

(一)都市圈的理论特性与实践特点

都市圈逐渐成为我国区域经济发展的新趋势。在“双循环”新发展格局中,都市圈能够在疏通区域

经济循环的堵点和难点上发挥重要的作用,是国内国际大循环的重要抓手和空间基础,这是由其理论特

点和实践特性所决定的。

1. 都市圈的理论特性

第一,都市圈的概念与内涵。都市圈是城市群内部以超大、特大城市或辐射带动功能强的大城市为

中心、以 1 小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态 。从这一概念出发,我们看到都市圈具有两个鲜

①

明的特点,一是由大城市与空间上临近的区域构成,呈现出中心—外围的空间结构,二是都市圈中的大

城市集聚力较强,区域一体化发展水平较高。那么,从空间经济学的视角来对应,大城市体现城市化经

济(Urbanization Economy),多样化水平较高;周边区域特别是小城市体现本地化经济(Localization Econ⁃

omy),专业化水平较高。所以,都市圈的一体化发展有利于马歇尔外部性(Marshallian Externalities)与

雅各布斯外部性(Jocobs Externalities)的共同发挥。而这两大外部性的实现则内化于都市圈的时空演变

过程中。

第二,都市圈中不同规模城市的作用。在都市圈的发展过程中,大城市扮演着苗圃城市(Nursery

① 参见《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,发改规划〔2019〕328号。

182